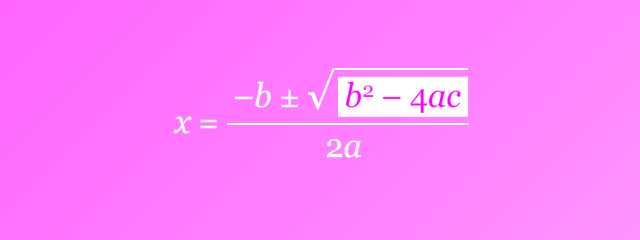

Perhatikan bahwa √X merupakan bilangan real jika dan hanya jika X ≥ 0. Karena selesaian persamaan kuadrat memuat bentuk akar √(b2 – 4ac), bentuk aljabar b2 – 4ac, yang disebut diskriminan, akan menentukan sifat dan banyaknya selesaian/akar dari persamaan kuadrat yang diberikan.

Diskriminan dari Persamaan Kuadrat

Untuk ax2 + bx + c = 0, dengan a ≠ 0,

- Jika b2 – 4ac = 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki satu selesaian bilangan real.

- Jika b2 – 4ac > 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua selesaian bilangan real.

- Jika b2 – 4ac < 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua selesaian bilangan kompleks.

Catatan Bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam a + bi, dengan a dan b bilangan real, dan i = √(–1). Misalnya, 1 + √(–8) adalah bilangan kompleks karena 1 + √8 ∙ √–1 = 1 + 2√2 i. Karena semua bilangan real dapat dinyatakan ke dalam bentuk a + bi (dengan b = 0), maka himpunan bilangan real merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks.

Dengan menganalisis secara lebih jauh mengenai diskriminan akan diperoleh beberapa sifat dari persamaan kuadrat tertentu. Jika a, b, dan c adalah bilangan-bilangan rasional dan diskriminannya merupakan bilangan kuadrat tidak nol, maka akan ada dua akar rasional dari persamaan tersebut. Atau dengan kata lain, persamaan kuadrat tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Jika diskriminannya bukan bilangan kuadrat, maka akan ada dua akar yang sekawan. Dan jika diskriminannya nol, maka akan ada satu akar yang merupakan bilangan rasional, dan persamaan kuadratnya merupakan kuadrat dari binomial.

Contoh: Menggunakan Diskriminan untuk Analisis Selesaian

Gunakan diskriminan untuk menganalisis persamaan-persamaan kuadrat berikut apakah memiliki akar bilangan real. Jika iya, nyatakan apakah akar-akar tersebut merupakan bilangan rasional atau irasional, dan apakah persamaan kuadrat tersebut dapat difaktorkan atau tidak.

- 2x2 + 5x + 2 = 0

- x2 – 4x + 7 = 0

- 4x2 – 20x + 25 = 0

Pembahasan

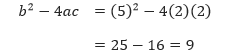

- Persamaan 2x2 + 5x + 2 = 0 memiliki a = 2, b = 5, dan c = 2. Sehingga,

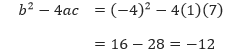

Kita peroleh bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut merupakan bilangan kuadrat tidak nol. Maka persamaan tersebut memiliki 2 akar rasional dan dapat difaktorkan. - Dari persamaan x2 – 4x + 7 = 0 kita peroleh a = 1, b = –4, dan c = 7.

Karena –12 < 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar bilangan kompleks dan tidak dapat difaktorkan. - Persamaan kuadrat 4x2 – 20x + 25 = 0 memiliki a = 4, b = –20, dan c = 25. Maka,

Karena diskriminannya nol, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki satu akar bilangan rasional dan dapat difaktorkan.

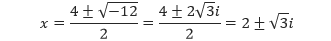

Perhatikan kembali contoh (2) di atas. Diskriminan persamaan kuadrat pada contoh soal tersebut adalah –12, yang berarti bahwa persamaan tersebut memiliki dua selesaian bilangan kompleks, yaitu

Akar-akar tersebut dapat dituliskan sebagai x = 2 + √3 i dan x = 2 – √3 i, yang merupakan dua bilangan kompleks yang sekawan